di Antonino Contiliano

Dopo i campi di sterminio nazifascisti e i gulag sovietici del XX secolo, il mondo aveva creduto che nessun campo di concentramento e dell’orrore, votato al genocidio o alla tortura, avrebbe più macchiato la civiltà. Si era creduto anche che la stessa poesia dopo Auschwitz fosse impossibile. Era impensabile che la poesia potesse ri-fiorire o avere ragioni per continuare ad essere.

Ma, ancora una volta, il XXI secolo, il tempo che ha conosciuto la fine dei totalitarismi e delle guerre fredde, il crollo dei muri e dei blocchi contrapposti, convogliando il mondo nel liberismo della sicurezza e del terrorismo ideologico e globale, ha generato le nuove guerre “asimmetriche”, quelle del genocidio sistematico e i nuovi campi di detenzione e tortura (Guantánamo et similia) nel mare di Cuba e nei paesi alleati delle guerre preventive. E ancora una volta, in mezzo alle torture e ai suicidi-omicidi, la voce della poesia rispunta, e testimonia la crudeltà e le vergogne della civiltà liberale e democratica dell’Occidente e dell’America. Parafrasando la poesia “Se questo è un uomo” di Levi, si potrebbe dire: e questa che crea Guantánamo è una civiltà?

E lo stupore, unito alla vergogna, è che il luogo, come quello in cui è stato rinchiuso Levi, è il campo di prigionia e detenzione americano di Guantánamo (Cuba). In queste prigioni, votate allo “sterminio” dell’umanità, che c’è in ogni uomo – mussulmano, terrorista o altro capro espiatorio, infatti, agisce una squadra di torturatori a tempo pieno. Preparata scientificamente, è atta ad umiliare e distruggere sia fisicamente che spiritualmente le identità dei presunti colpevoli. Sicuri di rimanere al riparo dei tribunali penali, i terminetors americani (o al loro soldo) non si curano di salvaguardare neanche i diritti fondamentali dei prigionieri politici. Si curano, invece, di essere tanto originali nel torturare, quanto più freddi e fedeli servitori del governo americano e dei loro alleati. I luoghi della tortura e dei crimini contro l’umanità, forse per questi addetti ai lavori, funzionano come parco dei divertimenti o giochi salottieri per aristocratici in crociera sadolussuriosa.

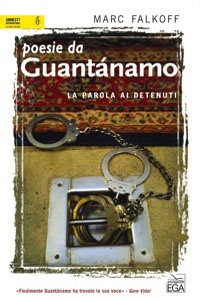

Vergognoso e meraviglioso allo stesso tempo, nonostante tutto, – dice il poeta Ariel Dorfman e curatore della postfazione a “Poesie da Guantánamo” (EGA, Torino, 2009), pubblicate da Amnesty Internazional e Marc Falkoff –, è il fatto che un simile tempo – il tempo delle guerre e delle violenze “securitarie” dell’Occidente – abbia prodotto una simile “mo(n)struosità”: l’inferno di Guantánamo e il fiore della poesia. Una poesia che, al tempo stesso, è cura e giudizio, affetti e interrogazione, etc.

«O mare, dammi notizie dei miei cari. // Se non fosse stato per le catene dei miscredenti, mi sarei tuffato in te / E avrei raggiunto la mia amata famiglia, o sarei morto tra le tue braccia // […] / La tua quiete è come morte, estranee sono le tue onde impetuose. / Il silenzio che sale da te nasconde un tradimento. // La tua calma, se continuerà, ucciderà il capitano / E il marinaio annegherà tra le tue onde. […] / O mare tu ci insulti nella nostra prigionia. / Ti sei alleato coi nostri nemici e ci fai crudelmente la guardia. / Gli scogli non ti raccontano dei crimini commessi al loro interno? / Cuba, la conquistata, non traduce le tue storie per te? / […] / Navi di poesia sul mare; una fiamma nascosta in un cuore che arde. // Le parole del poeta sono la fonte del nostro potere; / I suoi versi sono la cura per i nostri cuori afflitti» (pp. 80-81);

«Pace, dicono. / Pace della mente? / Pace sulla terra? / Che genere di pace ? // Li vedo parlare, discutere, combattere – / Che genere di pace vanno cercando? / Perché uccidono? Cosa hanno in testa? // Sono solo parole? Perché discutono? / È così facile uccidere? È questo il loro piano? // Sì, certo! / Loro parlano, loro discutono, loro uccidono – / Loro combattono per la pace» (p. 34)

Questi ed altri testi, nati nelle condizioni di carceraria deumanizzazione di Guantánamo – prigionia e torture inflitte in nome della democrazia e della civiltà – sono prova ulteriore che la poesia non conosce prigione che possa farla zittire. Anzi è luogo in cui l’identità assediata e massacrata dei prigionieri può trovare forza e potenza per resistere e continuare a vivere. E per i sepolti vivi di Guantánamo, seviziati come cavie senza diritti e privati di umanità, un atto di accusa e di “guerra asimmetrica” – arma critica o senza armi proprie e servizi segreti complici del principe – per condannare l’America della guerra, ideologica, al terrorismo mussulmano. Per additarla come l’unico e vero pericolo per la democrazia e l’umanità. Tant’è che il Pentagono, incurante di qualsiasi giudizio ha vietato la pubblicazione di molte poesie dei prigionieri di Guantánamo perché costituivano un pericolo – figurarsi! – per la sicurezza nazionale.

Ma ritorniamo allo stupore e alla vergogna del poeta Ariel Dorfman.

«Vergognoso, perché sono gli Stati Uniti, quella che dovrebbe essere una democrazia, a trattare i loro detenuti con la stessa brutalità con cui il Cile della dittatura e innumerevoli altri squallidi governi in giro per il pianeta hanno trattato e trattano i loro prigionieri.

Vergognoso perché sono gli Stati Uniti, quello che dovrebbe essere un faro di democrazia, a torturare questi “combattenti nemici” e a privarli di quei diritti umani basilari che posseggono tutti gli uomini e le donne su questa terra, a prescindere dal crimine che possono o non possono aver commesso.

Vergognoso perché sono gli Stati Uniti, quello che dovrebbe essere un modello di giustizia invidiato e imitato in ogni parte del mondo, ad aver imprigionato a tempo indeterminato questi uomini, impedendo loro di comunicare con le famiglie e col mondo esterno, degradando la loro umanità, offendendo la loro religione e le loro convinzioni per spingerli a “confessare“ i loro “legami con i terroristi”.

E meraviglioso, sì! Il fatto che uomini detenuti nelle più tremende e disperate condizioni, ricorrano […] alla poesia, per rispondere alla violenza cui sono sottoposti. C’è qualcosa che può infondere più speranza alla nostra specie?» (pp. 85-86)

La poesia dei detenuti – presunti terroristi, detenuti prigionieri senza accuse precise e processo, o catturati con i raid della rendition, e rinchiusi nel carcere americano di Guantánamo, rendendoli “invisibili”, come i tanti clandestini del mare dei migranti nel Mediterraneo –, è un grido politico di accusa e di denuncia al mondo della violenza ideologica e gratuita della guerra terroristica degli americani. Una poesia che si fa scrittura non allineata e verità di condanna etico-politica contro l’Io ipertrofico del dominio nord-occidentale e americano, il quale vorrebbe zittire qualsiasi dissenso espresso sia con le azioni che con le parole. È l’ipertrofia della politica dei muscoli dell’era bushiana che si presenta guerriera e polizia del mondo. I muscoli della superpotenza americana, armata con armi convenzionali e non convenzionali e di ultima generazione – che soffoca ogni ribellione legittima nel sangue o in accuse infamanti e mistificanti.

La mistificazione della consapevole menzogna della guerra asimmetrica, applicata ai casi di suicidio dei prigionieri rinchiusi a Guantánamo, in tal senso non ha bisogno d’altro per essere snidata. Anzi va oltre il segno. Ai condannati è negato persino il rispetto di appartenere a un popolo, a una civiltà, a una cultura, e tutto ciò oltre i limiti di ogni umana sopportazione, sì che non sono mancati i suicidi-omicidi come atti di liberazione “asimmetrica”.

Il suicidio, messo in atto, da alcuni detenuti, per sottrarsi alle umiliazioni e alle torture della mano armata americana, infatti, veniva bollato (e deriso) come atto di “guerra asimmetrica”, e lesivo, pertanto, della “sicurezza nazionale” degli Stai Uniti d’America. Stesso ridicolo giudizio di condanna, il Pentagono americano e i suoi servizi di bassa “intelligenza”, hanno abbattuto su molte poesie dei prigionieri di Guantánamo; poesie che non hanno avuto il permesso di essere rese pubbliche (ove non sono state eliminate) perché rappresentavano (come si legge nelle note che accompagnano il libro) una “minaccia per la sicurezza nazionale” americana.

Grottesco e crudele!

Una crudeltà più nuda e cruda, se così si può dire, rispetto alla crudeltà della condanna a morte del “compagno” di cui ci parla il testo “linea di condotta” del poema brechtiano.

In “linea di condotta”, il compagno di partito viene condannato a morte perché non condivide più l’azione di guerriglia del gruppo di cui faceva parte; i compagni lo ammazzano in quanto pericolo potenziale che mette a repentaglio sia la riuscita del compito specifico assegnato, sia il buon fine ultimo della causa rivoluzionaria.

A Guantánamo si viene scannati, invece, perché non si diventa “compagni” ameri-cani di guardia e delatori; si muore perché colpevoli di non condivide la causa americana di in-civlizzazione del mondo. A Guantánamo, il suicidio è un atto di guerra asimmetrico. Il combattente mussulmano, presunto terrorista, che non si dichiara tale o non accusa, muore come un nemico che non affronta la guerra ad armi pari (!).

E la poesia dei detenuti, senza accuse e processo, di Guantánamo, è così un attrezzo (sofisticato) per una “guerra asimmetrica”, la cui punta d’arma bianca è però l’arma della critica. Delle armi della guerra infinita e umanitaria occidentale-americana, ancora in atto e perpetua, non c’è, credo, bisogno di dare spiegazioni come di scenari visionari: le bombe sono “intelligenti” e “democratiche”: distribuiscono la morte senza distinzione di classe…

Ancora una volta, la poesia, così trattata e pestata, rimane ancora un “canto” politico di resistenza e di ribellione. Il diritto alla giustizia e alla vita (negate) ricorrendo alla parola; e ancora una volta, così, è riuscita ad essere insieme forza di sopravvivenza e testimonianza civile e politica sui generis, nonostante le radici fossero nel dolore privato ed esistenziale dei prigionieri, i detenuti senza parola. Senza parola e invisibili, deprivati di un pubblico processo, normale o eccezionale (militare), sono terroristi, e nemici da eliminare, non in quanto colpevoli, ma perché questa è la volontà del principe.

Il dolore e la sofferenza di quelle vite, condannate e torturate senza accuse precise e processo alcuno, che nella scrittura poetica hanno trovato una ragione di lotta e di vita, sono infatti torture politiche che uno stato ha applicato allo “straniero”; ma le accuse gli si sono rivoltate contro come un boomerang. L’America dell’Io imperiale, difensore della democrazia e della civiltà, l’America del neoliberismo capitalistico, che esporta la libertà con le armi e vuole la pace come suo controllo indiscutibile, si è così mostrata come la negazione stessa dei diritti fondamentali umani e, con l’arroganza del Leviatano.

Anzi si è mostrata anche più “leviatano”, se, munita di libertà di uccidere, elimina gli oppositori senza rispetto dello stesso diritto internazionale, e si fa beffa anche delle corti di giustizia penale internazionale.

Figuriamoci, allora, che peso potesse avere, presso i civilizzatori di Guantánamo e dintorni, il valore di una poesia di un soggetto di un’altra cultura e lingua, e per di più dichiarato combattente nemico e terrorista!

Ma altrove, come in Italia, nonostante le politiche antimigratorie e razziste dei governi di turno, la letteratura e la poesia degli stranieri – migrant writers – gode di altri destini. Nasce sotto gli auspici di una cultura di avanguardia, diffusa un po’ ovunque sul territorio – compresi alcuni luoghi istituzionali quali le Università (Bologna, Roma, Torino) –, e addirittura nella lingua (italiana) del paese ospitante o in una creolizzazione che ne arricchisce e rinvigorisce la portata. Anche se la colonizzazione italiana non ha mai avuto l’invasività degli altri imperi coloniali e fino ad espropriare i colonizzati della lingua materna, la lingua italiana è quella che, In Italia, i migrant writers, invece, utilizzano per scrivere le loro “narrazioni”. E ciò con tutto vantaggio di arricchimento della stessa lingua italiana.

In ogni tempo, del resto, in tutti gli “imperi”, migrazioni e periferia, le cinture che hanno accolto i nuovi arrivati, hanno sempre contribuito a rivitalizzare la cultura letteraria del centro. Vi hanno apportato contributi, idee, cambiamenti significativi sul piano linguistico, e con questo hanno aperto altre finestre da cui guardare il mondo.

I casi di Ben Jelloun o di Salman Rushdie non sono ascrivibili a fatti eccezionali, ma ad un processo di inglobamento del ceto medio delle colonie o ex colonie nell’ambito del sistema linguistico della madre patria. In Italia, si stanno cimentando su un piano linguistico e culturale gli stranieri di prima generazione che nei loro paesi d’origine hanno avuto, spesso poca, scarsa o nessuna conoscenza della nostra lingua” (Le parole nel vento, Carta, Roma, 2009, p.9).

E in questa nuova ottica, e come un rovescio di Guantánamo, il libro Le parole nel vento è un’esperienza di esemplarità letteraria rivoluzionaria. Pubblicato a cura del COMITATO EDITORIALE EL-GHIBLI (Carta, Roma, 2009) –, il libro, infatti, pone una civiltà della letteratura e della cultura come mutua integrazione e vitalizzazione. Non parlano le armi, parlano e dialogano i valori delle lingue, e l’ibridazione che viene fuori è anche portatrice di un nuovo modo di vivere la migrazione globale: valorizzazione reciproca e autovalorizzazione nella nascita di una nuova democrazia antirazzista, la quale coniuga la libertà come eguaglianza e l’eguaglianza come libertà.

Il libro, che riproduce in cartaceo l’impostazione della rivista elettronica EL-GHIBLI – rivista della “letteratura della migrazione in Italia” –, ha le seguenti sezioni di lavoro: racconti e poesie, stanza degli ospiti, parole dal mondo, sezione interventi e la sezione supplemento (testi del comitato editoriale di EL-GHIBLI).

EL-GHIBLI, la rivista on-line, comprende, però, altre rubriche di lavoro, che qui si riportano: generazione che sale, recensioni, approfondimenti e analisi, interviste, supplemento, sezione internazionale. Nella rivista c’è anche la presenza di: archivio, notizie, Links a siti consigliati, statitistiche.

I migrant writers, che popolano Le parole nel vento, per SCELTA, producono tutti i lavori della raccolta in lingua italiana: o perché scritti direttamente in lingua italiana dagli stessi migranti o perché tradotti in lingua italiana. Le parole nel vento ha un taglio internazionale: gli autori raccolti sono di tutte le nazionalità presenti in Italia, compresi autori italiani. È la stanza degli ospiti!

Come esemplare, indichiamo, e solo per qualche frammento, una poesia, presentataci in lingua italiana, del brasiliano Julio Monteiro Martins.

«Vivere in esilio. / Amaro accostamento, / quasi un ossimoro. / Un tutto / Cancellato, / e poi sostituito / da un altro tutto: / inaudita operazione esistenziale. / I miei figli / parlano lingue diverse / anch’io, / tra sonno e veglia / ascolto idiomi distinti / dentro la mia testa. / […] / Vivo l’esilio / come funebre kermesse, / preparandomi goffamente / per l’arcana, / classica tragedia: / morire in esilio. / Esalare l’ultimo respiro / in lontananza, / eternamente assente / dalla grazia di casa mia». (Julio Monteiro Martins, Vivere in esilio, pp. 68-69).

Il gruppo di lavoro di Le parole nel vento (EL-GHIBLI), prima di trasportare su cartaceo l’originaria edizione elettronica del materiale letterario e/o poetico etc. della rivista EL-GHIBLI, ha eseguito anche un’altra scelta (“fondamentale dal punto di vista politico”):

«è stata quella di adottare software rigorosamente “libero” (www. gnu.org). Si è ritenuto particolarmente importante investire su questo aspetto in quanto esso è aderente alla filosofia della rivista, che attraverso il “viaggio”, vuole favorire il libero incontro.

Un software libero permette il libero scambio delle idee, libere da vincoli. Lo sviluppo stesso del software libero è inoltre un esempio “funzionante” di sviluppo, in antitesi con le regole dominanti. Si tratta infatti di uno sviluppo collaborativo in contrapposizione allo sviluppo competitivo al quale siamo abituati. E per sua natura lo sviluppo collaborativo non ha frontiere e ogni giorno un’infinità di byte viaggia attraverso la rete unendo persone agli angoli opposti del pianeta». (p. 16).

Libero incontro e cooperazione open source e free, crediamo, siano indicazioni di valore e di azione collettiva che ognuno dovrebbe prendere in carico, – e che il soggetto collettivo migrant writers della rivista EL-GHIBLI ci presenta già come una realtà operante in Italia. Questi libri, in circolazione in Italia, infatti, ne sono, sicuramente, un cartello stradale, o un indicatore di giusta direzione.

***

[Leggi tutti gli articoli di Antonino Contiliano pubblicati su Retroguardia 2.0]