«Tel qu’en Lui-même enfin l’éternité le change, / Le Poète suscite avec un glaive nu /

Son siècle épouvanté de n’avoir pas connu / Que la mort triomphait dans cette voix étrange !»

(Stephane Mallarmè, Le Tombeau de Edgar Poe)

_____________________________

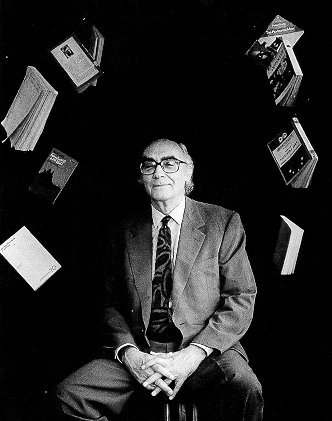

di Giuseppe Panella

Se c’è qualcosa che colpisce immediatamente chi legge i romanzi, le poesie o i testi saggistici e diaristici di José Saramago è il senso di assoluta laicità che essi promanano. Laicità, non laicismo o i vecchi stilemi dell’anticlericalismo d’antan che ancora si trovano (e pullulano) nelle res gestae pubbliche e private degli esecratori dell’Infame (per ripetere il motto di Voltaire nel momento in cui esortava i popoli a écraser la Chiesa Cattolica e i Gesuiti). Saramago non ha esitato a criticare il cattolicesimo bacchettone della società cattolica del Portogallo prima e dopo Salazar, non si è fatto scrupolo di entrare in contrasto con la cultura di sinistra cui pure apparteneva e di distaccarsene quando essa ha raggiunto le vette del potere e non si peritava certo di dire la verità apertamente a chi si trovava di fronte anche se era un ministro o un ambasciatore (ne sono testimonianza non solo gli attacchi espliciti e verticali a Berlusconi e i suoi epigoni italiani ma anche diversi episodi piuttosto vibranti riferitimi da una persona fededegna). Saramago ha scritto quello che pensava e quello che riteneva opportuno riesplorando le pagine più o meno note della storia portoghese che lo interessavano.La sua produzione è amplissima e non ancora esplorata (almeno in Italia): i volumi di diario e appunti vari, sorta di zibaldoni di grande interesse non solo umano che lo scrittore portoghese ha lasciato con il titolo di Cuadernos de Lanzarote non sono ancora stati tradotti in italiano e così pure una parte dei contributi usciti nel suo blog, uno strumento di comunicazione diretta che egli privilegiava nell’ultimo periodo (l’ultimo di essi reca la data del 20 febbraio 2010).

Ma ciò che contraddistingue l’opera di Saramago resta il suo straordinario stile di scrittura narrativa, quello che gli ha permesso di innovare formidabilmente il mondo del romanzo portoghese, rimasto ancora legato agli schemi tradizionali di fine Ottocento (nonostante Eça de Queiros e il mondo ancora insondato della produzione eteronima e ortonima di Fernando Pessoa). Scrive Fernanda Torriello nella sua Introduzione (Sicuramente poesia) ad un’edizione recente delle Poesie di Saramago (Torino, Einaudi, 2002):

«E’ un cammino verso l’essenziale, questo di Saramago, scandito anche dalla sperimentazione di diverse forme estetiche che hanno fatto di lui uno scrittore in formazione permanente, sempre alla ricerca di una “maniera diversa di dire”, di un “altrimenti”, anche dopo essere pervenuto a quella sua personalissima cifra che è lo stile orale. Noto soprattutto come il romanziere che ha reso chiara e comprensibile una realtà sempre più sfuggente attraverso le sue illuminanti “parabole portatrici di fantasia, compassione e ironia” – come ha sottolineato l’accademia svedese, motivando l’assegnazione del Nobel – José Saramago è invece quasi sconosciuto come poeta. Sono in pochi a sapere che il suo vero e definitivo esordio sulla scena letteraria portoghese è legato proprio alla poesia» (pp. V-VI)

E proprio dalla poesia sarà necessario partire per arrivare poi alla narrativa e al suo stile così intenso e coinvolgente, fatto di frasi lunghe e di sensazioni profonde e meditate. Scrive, infatti, in una poesia presente nella raccolta Probabilmente allegria del 1970:

«La poesia è un cubo di granito, / mal tagliato, rugoso, distruttivo. / Mi ci sfrego la pelle e il nero della pupilla, / e so che un po’ più avanti / c’è una scia di sangue che m’aspetta / sulla strada dei cani, / e non la primavera » (José Saramago, Poesie cit., p. 279).

La poesia, dunque, come blocco di esistenza alla quale si arriva per forza di levare e non per acquisizione fortuita o dono degli dei. E’ una conquista e una fatica della mente, situata com’è nella terra di confine tra il sogno e la vita.

Questa stessa densità di scrittura si ritrova, ad esempio, in uno dei suoi testi più belli, Cecità (che, in originale portoghese, reca il titolo più intrigante di Ensaio sobre a Cegueria). E’ il caso di parlarne un po’ più a lungo. Tra i film presentati in concorso al sessantunesimo Festival del Cinema di Cannes spiccava come spettacolo di gala e d’apertura della manifestazione il terzo film a soggetto di un promettente regista brasiliano, Fernando Meirelles. La pellicola si intitolava Blindness (si trattava del titolo internazionale ovviamente perché quello originale corrispondeva allo stesso del romanzo cui era ispirato) ed era tratta da un romanzo del 1995 del Premio Nobel portoghese José Saramago. Le sorprese cominciano quando si vanno a leggere le pagine dell’opera di quest’ultimo (sul film di Meirelles per ora bisognerà sospendere il giudizio dato che la pellicola non è ancora uscita in Italia e probabilmente non sarà programmata tanto presto – seppure questo accadrà). L’incipit è folgorante. In una città di cui non si dirà mai il nome tanto è ininfluente, ad un incrocio stradale:

«Il disco giallo si illuminò. Due delle automobili in testa accelerarono prima che apparisse il rosso. […] Finalmente si accese il verde, le macchine partirono bruscamente, ma si notò subito che non erano partite tutte quante. La prima della fila di mezzo è ferma, dev’esserci un problema meccanico, l’acceleratore rotto, la leva del cambio che si è bloccata, o un’avaria nell’impianto idraulico, blocco dei freni, interruzione del circuito elettrico, a meno che non le sia semplicemente finita la benzina, non sarebbe la prima volta. Il nuovo raggruppamento di pedoni che si sta formando sui marciapiedi vede il conducente dell’automobile immobilizzata sbracciarsi dietro il parabrezza, mentre le macchine appresso a lui suonano il clacson freneticamente. Alcuni conducenti sono già balzati fuori, disposti a spingere l’automobile in panne fin là dove non blocchi il traffico, picchiano furiosamente sui finestrini chiusi, l’uomo che sta dentro volta la testa verso di loro, da un lato, dall’altro, si vede che urla qualche cosa, dai movimenti della bocca si capisce che ripete una parola, non una due, infatti è così, come si viene a sapere quando qualcuno, finalmente, riesce ad aprire uno sportello, Sono cieco» (José Saramago, Cecità, trad. it. di R. Desti, Torino, Einaudi, 19982, pp. 3-4).

Un automobilista in attesa che appaia il verde ad un attraversamento pedonale diventa cieco tutto all’improvviso.

«Considerati com’è possibile in questo momento, appena di sfuggita, gli occhi dell’uomo sembrano sani, l’iride si presenta nitida, luminosa, la sclera bianca, compatta come porcellana. Ma le palpebre spalancate, la pelle raggrinzita del viso, le sopracciglia improvvisamente ribelli, il tutto, chiunque può verificarlo, è sconvolto dall’angoscia. Da un momento all’altro, quel che era visibile è scomparso dietro i suoi pugni chiusi, come se l’uomo volesse trattenere all’interno del cervello l’ultima immagine colta, una luce rossa, rotonda, a un semaforo. Sono cieco, sono cieco, ripeteva disperato mentre lo aiutavano ad uscire dalla macchina, e le lacrime, sgorgando, resero più brillanti quegli occhi che lui diceva morti. Passerà, vedrà che passerà, a volte sono i nervi, disse una donna» (José Saramago, Cecità cit., p. 4).

In realtà, non sarà certamente questo che accadrà. L’uomo che si dirà disponibile a riaccompagnare a casa l’autista diventato cieco all’improvviso (ma lo farà soltanto per potergli rubare la macchina parcheggiata nel vicolo dietro casa) diventerà cieco a sua volta e così pure il medico che gli presterà i primi soccorsi e il tassista che accompagnerà il primo cieco e sua moglie dall’oculista perderanno la vista. Una ragazza di non grande virtù sofferente di congiuntivite e costretta a portare per precauzione degli occhiali scuri la perderà in circostanze assai più peculiari (anche se insieme al suo amante di una notte). Recandosi in un albergo in cui lo attende l’uomo con il quale deve passare la notte:

«Poco più tardi, come una turista che sale in camera a riposare dopo aver trascorso il pomeriggio nei musei, si diresse all’ascensore. La virtù, possibile che ancora lo si ignori, trova sempre degli scogli nel durissimo cammino della perfezione, ma il peccato e il vizio sono talmente favoriti dalla fortuna che appena arrivò lei si aprirono le porte dell’ascensore. Ne uscirono due ospiti, un’anziana coppia, lei entrò, premette il pulsante del terzo piano, trecentododici era il numero che l’aspettava, è qui, bussò discretamente alla porta, dieci minuti dopo era nuda, al quindicesimo gemeva, al diciottesimo sussurrava parole d’amore che non aveva più necessità di fingere, al ventesimo cominciava a perdere la testa, al ventunesimo sentì il corpo dilaniato dal piacere, al ventiduesimo gridò, Ora, ora, e quando ritornò in sé disse, esausta e felice, Vedo ancora tutto bianco» (José Saramago, Cecità cit., pp. 26-27).

Quando si dice che l’amore è cieco! La cecità, infatti, si manifesta con caratteri di lattescenza, di un bianco che non ha nulla a che vedere con la tradizionale immissione nel buio che sembrerebbe, invece, contraddistinguere la tradizionale mancanza della vista. Ma il Bianco – lo si sa bene ormai a partire dall’Orrore baluginante e bianco purissimo che chiude il romanzo di Edgar Allan Poe dedicato alla storia dei viaggi e delle avventure di Arthur Gordon Pym – può essere ben più allucinante e devastante dell’emergenza della Nerezza (quest’ultima parafrasa indubbiamente la Morte e il suo vuoto assoluto ma la bianchezza ha a che fare con la purezza e la verginità e, quindi, con una forma di sterilità assai meno naturale dell’estinzione alla fine della vita). Il biancore della cecità dei personaggi del romanzo di Saramago altro non è che la mancanza di visibilità data dalla nebbia in cui ci si muove credendo di vedere e illudendosi di farlo. La cecità “vera” è altra cosa.

In poco tempo, quindi, l’epidemia di cecità avanza e diventa un problema di sicurezza nazionale. Anche se è noto a tutti che la perdita della vista è di solito un fatto eziologico privato del malato e che non può essere considerata trasmissibile per contatto diretto o per contagio, il Ministero della Salute decise che bisognava isolare in un locale scelto tra quelli disponibili immediatamente (in questo caso, un manicomio vuoto e sfitto, in attesa di nuova destinazione) tutte le vittime della malattia.

«L’idea era uscita dalla testa del ministro in persona. Era, da qualsiasi lato la si esaminasse, un’idea felice, se non perfetta, sia per quanto riguardava gli aspetti meramente sanitari del caso sia per le implicazioni sociali e le conseguenze politiche. Finché non si fossero appurate le cause o, per usare un linguaggio adeguato, l’eziologia del mal bianco, come, grazie all’ispirazione di un assessore fantasioso, l’indecorosa cecità aveva cominciato a essere designata, magari un vaccino per prevenire l’insorgenza di casi futuri, tutte le persone che erano diventate cieche, nonché quelle che vi fossero state in contatto fisico o in vicinanza diretta, sarebbero state radunate e isolate, in modo da evitare ulteriori contagi, i quali, nel verificarsi, si sarebbero moltiplicati più o meno secondo ciò che matematicamente si suole denominare come progressione geometrica » (p. 38).

Se la cecità è la mancanza della possibilità di continuare a sperare, la vista è proprio questa possibilità. Chi vede può pensare che il giorno successivo a quello in cui è disperato vedrà una luce nuova e più fulgida e tersa; chi non ci vede sa che tutti i giorni sono uguali. Inoltre, se la speranza è il regno del visibile, la cecità, invece, caratterizza il potere che crede soltanto nella sua forza e nella sua violenza ma non nel futuro. Vedere rappresenta, quindi, la capacità di analizzare e di ricostruire un futuro possibile che sfugge a chi è confitto nella sfera irredimibile del puro presente.

Quando ormai tutti i personaggi del romanzo sembrano essersi rassegnati all’idea della cecità perpetua e si creano nuovi rapporti interpersonali basati proprio su questo presupposto), uno di essi (un medico per l’esattezza) si accorge, anche stavolta quasi per caso, di essere tornato a vedere. Ma il ritorno alla dimensione della vista servirà a qualcosa quando la cecità è divenuta un dato pressoché interiorizzato, pressoché ontologico? La risposta potrà essere data soltanto dal futuro prossimo venturo:

«Vedo, dicevano quelli che avevano già ricuperato la vista, Vedo, dicevano quelli che all’improvviso la ricuperavano, Vedo, Vedo, comincia a sembrare davvero una storia dell’altro mondo quella in cui si era detto, Sono cieco. Il ragazzino strabico mormorava, probabilmente era in pieno sogno, forse stava vedendo la madre, le stava domandando, Mi vedi, ora mi vedi. La moglie del medico domandò, E loro, e il medico disse, Questo, probabilmente, sarà guarito quando si sveglierà, per gli altri non sarà diverso, quasi sicuramente staranno ricuperando la vista in questo momento, a chi gli prenderà un colpo, poveraccio, è il nostro uomo dalla benda nera, Perché, Per via della cataratta, è passato tanto di quel tempo da quando l’ho visitato che sarà cieco come una talpa, Diventerà cieco, No, appena la vita si sarà normalizzata, appena tutto riprenderà a funzionare, lo opererò, questione di settimane, Perché siamo diventati ciechi, Non lo so, forse un giorno si arriverà a conoscerne la ragione, Vuoi che ti dica cosa penso, Parla, Secondo me non siamo diventati ciechi, secondo me lo siamo, Ciechi che vedono, Ciechi che, pur vedendo, non vedono. La moglie del medico si alzò e andò alla finestra. Guardò giù, guardò la strada coperta di spazzatura, guardò le persone che gridavano e cantavano. Poi alzò il capo verso il cielo e vide tutto bianco. E’ arrivato il mio turno, pensò. La paura le fece abbassare immediatamente gli occhi. La città era ancora lì» (pp. 314-315).

Con quest’ultima frase, secca e tagliente, feroce e straziante, il romanzo si chiude. E si conferma così come uno dei migliori romanzi di anticipazione della fine del secolo scorso. Gli uomini sono da sempre ciechi di fronte al loro destino. Sono “ciechi che vedono” e continueranno ad esserlo fin dall’inizio dei tempi: non vedono qual è la loro reale natura e non comprendono il loro naturale destino. E, tuttavia, continueranno così fino alla fine dei tempi – nel mondo dei ciechi nessuno vede, anche quelli che hanno gli occhi buoni, anche quelli che apparentemente saprebbero vedere lontano.

Con l’analisi delle opere dello scrittore portoghese si potrebbe continuare a lungo mostrandone le connessioni profonde con la critica alla contemporaneità e alla sua mancanza di senso critico, con l’accecamento tipico di chi non è più capace di vedere e di essere “lucido” (Ensaio sobre la Lucidez, Saggio sulla lucidità, si intitola il seguito ideale di Cecità, edito in Italia nel 2004 nella traduzione di Rita Desti per Einaudi di Torino).

Per chiudere il bilancio provvisorio di lettura dovuto allo scrittore portoghese, basterà una breve citazione da uno dei suoi testi meno noti ma non per questo meno potenti:

«Ancora una volta infine il mondo e proprio il mondo e alcune cose fatte e raccontate e tante altre no ed esserne coscienti // Ancora una volta l’impossibile restare o il semplice ricordo d’essere stati» (José Saramago, L’anno Mille993, a cura di Domenico Corradini H. Broussard, Torino, Einaudi, 2001, p. 65).

E così si potrebbe continuare a lungo, “sospinti incessantemente nel passato”.

___________________________

[Leggi tutti gli articoli di Giuseppe Panella pubblicati su Retroguardia 2.0]